Mediziner empfehlen mehr fettreichen Seefisch in der Ernährung

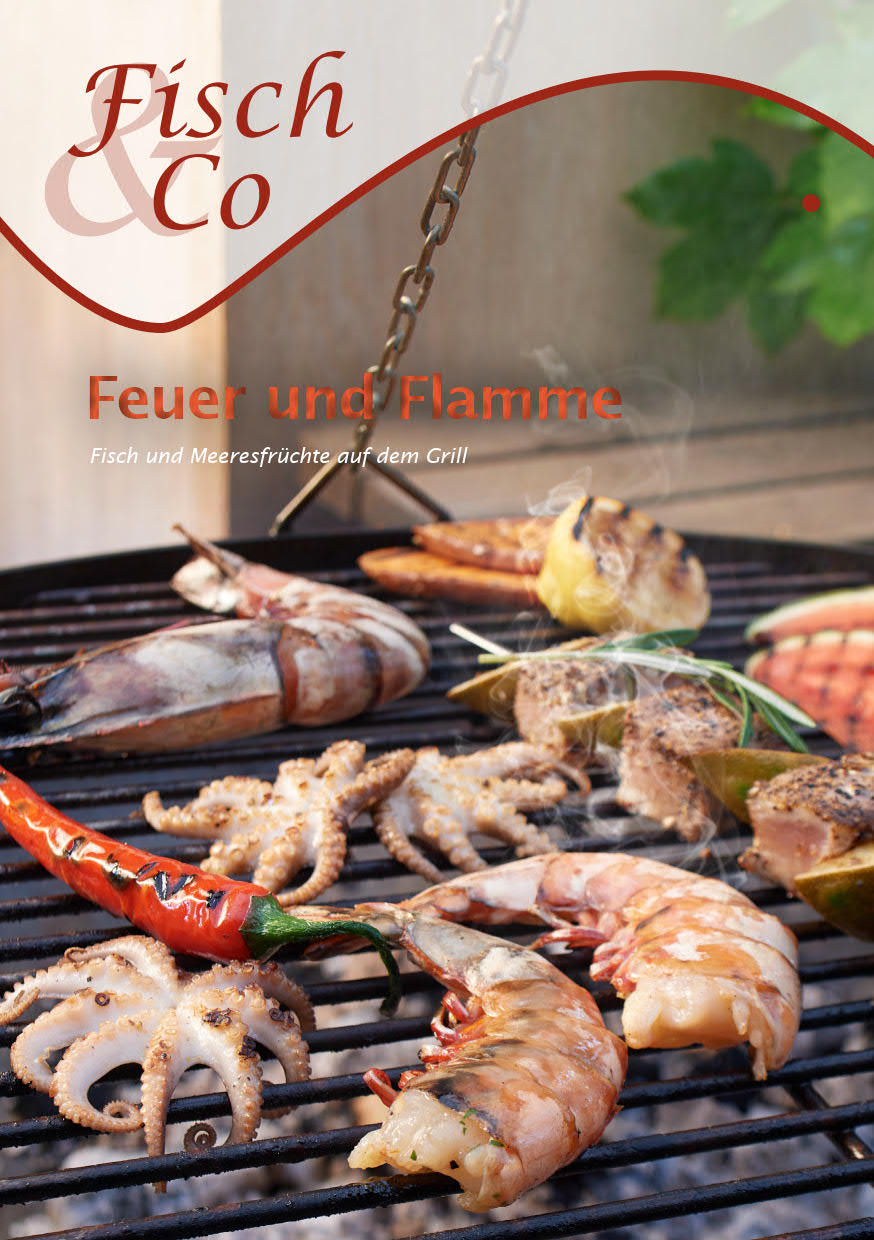

Das richtige Essen kann in einer medizinischen Therapie unterstützend wirken. Medizinische Studien weisen darauf hin, dass gerade fettreicher Seefisch, wie z. B. Hering, Lachs und Makrele bei Erkrankungen Krankheiten wie Rheuma, Arthritis und Osteoporose die medizinische Therapie unterstützen kann. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat bietet Informationen zu einer "Rheumadiät", die auch mindestens eine Mahlzeit pro Woche mit einem fettreichen Seefisch empfiehlt, also z. B. ein Stück gegrillter Lachs oder ein gebratener Matjes.

Rheumatiker sollten weitgehend auf Fleisch und Wurst verzichten, heißt es in einer von der Rheuma-Einheit der Universität München, veröffentlichten Studie. Denn die in diesen Lebensmitteln enthaltene Arachidonsäure regt die Bildung von Stoffwechselprodukten (Eicosanoide) an, die die Entzündung der Gelenke fördern und die rheumatischen Schmerzen verstärken. Fettreiche Meeresfische dagegen enthalten viele Omega-3-Fettsäuren, die in der Lage sind, die schädliche Arachidonsäure aus den Körperzellen zu verdrängen und so das entzündliche Rheuma zu bekämpfen. Wer mehrfach wöchentlich solche Seefisch-Mahlzeiten zu sich nimmt, kann - so die Münchener Studie - die Schmerzen reduzieren und allein dadurch auf ein Viertel der Rheuma-Medikamente verzichten.

Forscher der Universität Boston (USA) entdeckten, dass Menschen, die wenig Vitamin D aufnehmen, dreimal so häufig schmerzhafte Knieentzündungen bekommen wie Menschen mit ausreichender Vitamin D-Zufuhr. Wer viel fettreichen Seefisch isst, tut auch gleichzeitig seinen Knochen etwas Gutes. Denn er enthält besonders viel Vitamin D, das für die Bildung und Stabilerhaltung der Knochen gebraucht wird. Es schützt außerdem gegen Rachitis bei Heranwachsenden und Knochenverkalkung (Osteoporose).

In Schweden hat eine Studie ergeben, dass die teilnehmenden Frauen mit dem höchsten Fischverzehr seltener an rheumatoider Arthritis erkrankten. Die Forscher führen dies auf die antientzündlichen Wirkungen der mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) zurück, die in einigen Fischen in hohen Konzentrationen enthalten sind.

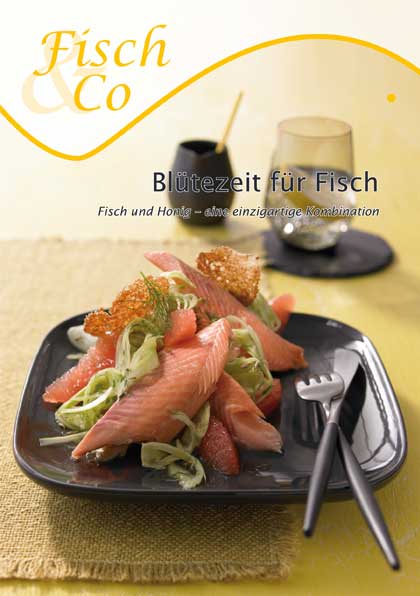

Es gibt Lebensmittel, die machen richtig gute Laune. Zum einen, weil sie gut schmecken, zum anderen, weil sie richtig gute Inhaltsstoffe haben. Fisch und Meeresfrüchte gehören zu beiden Kategorien.

Die Zusammenhänge von menschlicher Ernährung auf das Verhalten, die seelische Verfassung und die intellektuelle Leistungsfähigkeit sind zu einem Brennpunkt der ernährungswissenschaftlichen Forschung geworden. Vor allem in den Vereinigten Staaten liegt die Erforschung von Zusammenhängen zwischen Essen und guter Laune im Trend. "Mood-Food" lautet hier das Schlagwort.

Noch längst ist dieses Thema nicht ausgeschöpft. Erste Ergebnisse aber bestätigen: Das, was wir täglich essen, beeinflusst nicht nur unsere körperliche Fitness und die mentale Leistungsfähigkeit, sondern auch unser emotionales Wohlbefinden. Dabei hat sich auch herauskristallisiert, dass dem Fisch aufgrund seiner Inhaltsstoffe als "Gute-Laune-Macher" eine besondere Rolle zukommt.

Das hat speziell die Erforschung der Aminosäurewirkungen im Stoffwechsel ergeben. Aminosäuren sind die Bausteine des Eiweißes. Und das Lebensmittel Fisch ist das einzige, das das gesamte Spektrum essentieller, d.h. lebensnotwendiger Aminosäuren, die der Körper selbst nicht bilden kann, enthält. Unter ihnen spielen die Nahrungseiweißbausteine Tryptophan und Tyrosin eine besondere Rolle. Tryptophan ist die Vorstufe für Serotonin, das populärwissenschaftlich als "Guter-Laune-Stoff" bezeichnet wird. Ein Inhaltsstoff, den man auch aus der Schokolade kennt. Serotonin reguliert nach verschiedenen biochemischen Zwischenschritten im Gehirn eine Reihe von menschlichen Verhaltensweisen, darunter auch die Stimmungslage. Die Aminosäure Tyrosin kann über hormonelle Reglerkreise sowohl die körperliche wie auch die seelische und mentale Leistung unterstützen.

Das ist nur ein Aspekt der "Mood-Food-Forschung", ein anderer betrifft die Wirkungsweise von Vitaminen, speziell der "Energievitamine" der B-Gruppe, von denen die Energieproduktion der Muskel- und Nervenzellen sowie die Übermittlung von Nervenreizen abhängt. Die Folgen eines B-Vitamin-Mangels: erhöhte Reizbarkeit, Nervosität, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, Lustlosigkeit und depressive Stimmung.

Fisch hält ein breites Spektrum von B-Vitaminen bereit, vor allem B1, B2, B6, B12, Niacin, Pantothensäure und Biotin. Unterstützt wird das gute B-Vitamin-Angebot im Fisch durch den Anti-Streß-Mineralstoff Magnesium, der zur physiologischen Entspannung beiträgt, und durch das Spurenelement Jod, das über die Schilddrüsenhormone u.a. gegen Lustlosigkeit wirkt.

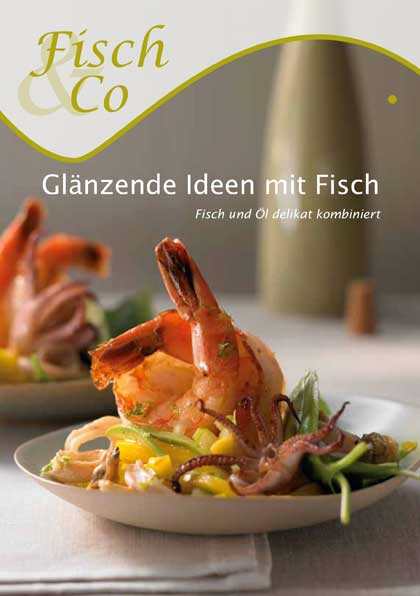

Wer darauf achtet, sich fettarm zu ernähren, findet unter Fisch und Meeresfrüchten eine große Auswahl. Magerfische wie Alaska Seelachs, Scholle, Schellfisch oder Zander, aber auch Garnelen, Miesmuscheln und Tintenfische liefern hochwertiges Eiweiß, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bei unter 2 % Fettgehalt im Muskelfleisch. Doch gerade auch fettreichere Fische, wie Lachs, Hering, Makrele oder Schwarzer Heilbutt sollten mindestens einmal die Woche auf dem Speiseplan stehen, denn es gibt ein Fett, das fit macht und das kommt aus dem Meer: Omega-3-Fettsäuren aus fettreichen Seefischen und Meeresfrüchten. Mediziner halten sie für ein wahres "Wundermittel", deren Wirkung aber auch in vielen wissenschaftlichen Studien beschrieben wird.

Die Fettsäuren, die der Körper aus der Nahrung aufnimmt, unterteilt man vor allem in zwei Gruppen: die gesättigten und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und gerade die mehrfach ungesättigten Fettsäuren müssen wir verstärkt über die Nahrung zu uns nehmen, denn der Körper braucht sie, kann sie nicht selber bilden. Insbesondere die langkettigen mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, wie Eicosapentaensäure (EPA), Docosahexaensäure (DHA) und Docosapentaensäure sind von besonderem Wert. Sie spielen z. B. eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns und der Augen, können sich positiv auf das Herzkreislaufsystem, die Nierenfunktion und auf entzündliche Prozesse auswirken. Diese besonders wertvollen Omega-3-Fettsäuren kommen in Fettfischen wie Lachs und Makrele aber auch Hering und Heilbutt reichlich vor. Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Pflanzen vorkommen, sind im menschlichen Körper nicht so wirksam. Die einzigen Pflanzen, mit einem hohen Anteil der so gut wirksamen Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure sind die marinen Mikroalgen. Sie sind es auch, die über die Nahrungskette vom Seefisch bis auf unsere Teller gelangen.

Natürlich bringt das Fett als Brennstoff auch Energie für den Körper. Dabei sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren beispielsweise aus Hering und Makrele den gesättigten Fettsäuren, wie sie in anderen tierischen Produkten vorkommen, vorzuziehen, meinen moderne Mediziner und Ernährungswissenschaftler.

Weitere Informationen rund um Omega-3-Fettsäuren bietet die Internetseite des Arbeitskreises Omega-3 e. V.

Das letzte Monitoring des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Versorgung der Bevölkerung mit Jod hat ergeben, dass Deutschland zwar kein Jodmangelgebiet mehr ist, jedoch ist die Versorgung der Bevölkerung mit Jod noch nicht optimal. Aktuelle hat das Bundesinstitut für Risikobewertung bekanntgegeben, dass die Versorgung mit Jod wieder rückläufig ist. Fisch und Algen aus dem Meer gehören zu den wenigen Lebensmitteln, die relativ hohe Gehalte an Jod aufweisen. Im Durchschnitt deckt schon eine Seefischportion von 150 g den täglichen Jodbedarf. Von einigen Algen reichen schon ein paar Gramm.

Jod ist ein lebensnotwendiger Baustein zum Aufbau der Hormone in der Schilddrüse, durch die unsere Körperfunktionen gesteuert werden. Der menschliche Körper kann nur die Hormone, nicht aber das Spurenelement Jod herstellen und so muss es mit der Nahrung zugeführt werden. Fehlt Jod, produziert die Schilddrüse zu wenig Hormone. Die Folge sind Funktionsstörungen und Erkrankungen der Schilddrüse.

Wissenschaftler empfehlen Fisch und Algen aus dem Meer

Häufig wird daher die Verwendung von jodiertem Speisesalz empfohlen. Jedoch auch der regelmäßige Verzehr von Fisch und Algen aus dem Meer kann einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit dem lebensnotwendigen Spurenelement Jod leisten. Darauf weisen Wissenschaftler des Max Rubner-Instituts/Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch aus Hamburg, hin. Fisch und Algen aus dem Meer sind die wichtigste natürliche Jodquelle für den Verbraucher. Schon zwei Seefischmahlzeiten pro Woche, betonten die Hamburger Wissenschaftler, können ein Viertel des gesamten wöchentlichen Bedarfs an Jod decken.

Wie kommt das Jod in den Fisch?

Als in der letzten Eiszeit die Gletscher geschmolzen sind, hat das Schmelzwasser die leicht löslichen Jodverbindungen aus den Böden und Gesteinen ausgewaschen und ins Meer gespült. Dort hat sich das Jod in den Algen und in den davon lebenden Fischen und anderen Meerestieren angereichert. Deshalb sind Meeresalgen, Seetang, Meeresfische, Muscheln und andere Weich- und Krebstiere so jodreich. Süßwasserfische enthalten dagegen kaum Jod. Auch unsere Böden - und alles, was darin wächst - ist jodarm. Gleiches gilt für die Tiere, die darauf weiden. Auch unser Trinkwasser enthält kaum Jod.

Die logische Schlussfolgerung für die Gesundheitsvorsorge lautet daher: regelmäßig jodreichen Seefisch und andere Meerestiere vorsehen. Am meisten Jod enthalten die Meeräsche, Schellfisch, Leng, Seelachs, Scholle, Kabeljau, Katfisch, Rotbarsch und Makrele. Sehr hohe Konzentrationen an Jod sind in einigen Meeresalgen, wie z. B. Wakame und Hijiki, enthalten. Menschen, die einen chronischen Jodmangel aufweisen, sollten hier beim Verzehr vorsichtig sein. Die Nori-Alge, die z. B. bei der Herstellung von Sushi verwendet wird hat dagenen nur einen mäßigen Jodgehalt.

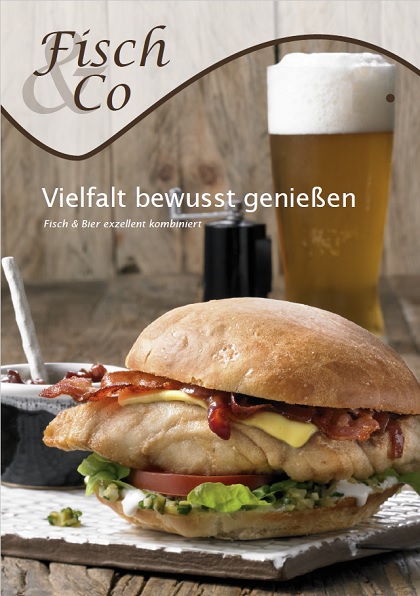

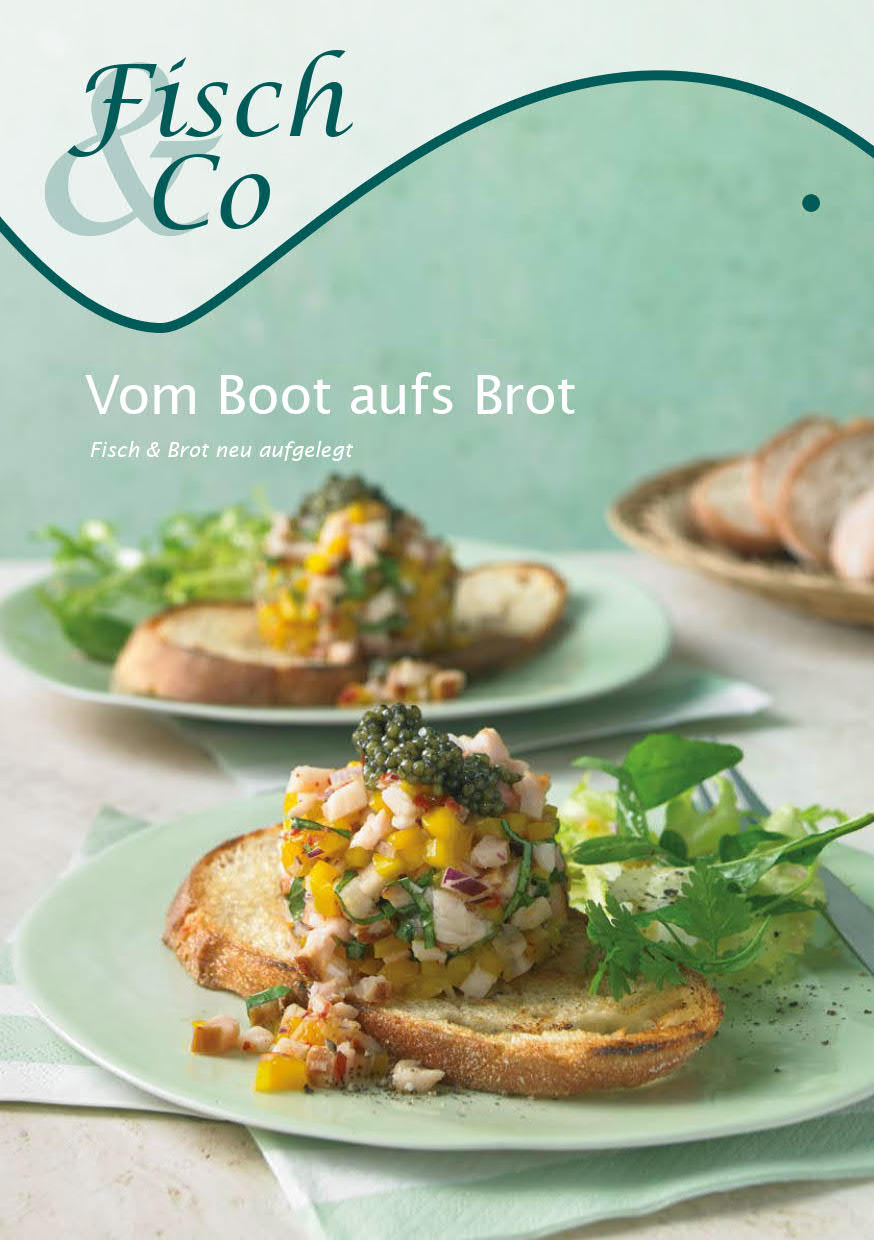

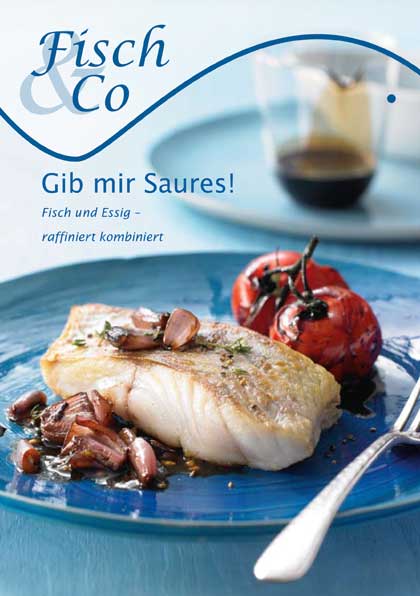

Ein großer Vorteil einer "Jod-Kur" ist: Fisch bietet viele Möglichkeiten, ihn abwechslungsreich auf den Tisch zu bringen: gekocht, gebraten, gedünstet oder gegrillt. Fischsalate und das reichhaltige Angebot an Konserven, Marinaden und Tiefkühlfisch erlauben viele köstliche Fisch-Variationen!

Körperlich fit und geistig aktiv - wie gelingt das?

Unsere Nahrung ist unsere Energiequelle. Und oft essen wir noch immer so, als wären wir starker körperlicher Beanspruchung ausgesetzt. Da werden große Berge kalorienreichen Essens vertilgt, als hätten wir heute ein Feld gepflügt und müssten morgen Bäume fällen. Das trifft jedoch nicht mehr auf viele Menschen zu. Immer häufiger kommt es heute darauf an, dass wir geistig beweglich bleiben, präsent sind und uns lang anhaltend konzentrieren können. Dafür braucht man völlig andere Ernährungsweisen.

Immer mehr entdecken die See und das Wasser als eine der besten Quellen hochwertiger Proteine, Vitamine und Mineralien, die auch für lang anhaltende, geistige Leistungsfähigkeit verantwortlich sind. Die wertvollen Inhaltsstoffe von Fisch und Meeresfrüchten werden vom Körper schnell und leicht aufgenommen. Deswegen ist Fisch nicht so belastend. Und er enthält einige Vitamine und Spurenelemente, die in kaum einem anderen Lebensmittel so vorkommen.

Aus Vegetariern werden Pescetarier

Selbst das Fett, das sich im Fisch befindet, ist "besser" als das, was wir aus anderen Nahrungsmitteln normalerweise beziehen. Denn es ist reich an den mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die Herz und Kreislauf in Schwung halten. Fisch, Gemüse und Kohlenhydrate zusammen sind einfach ein unschlagbarer Powergenuss, der heute nicht schwer wiegt. Selbst viele Vegetarier mögen heute nicht auf Fisch als Ergänzung ihrer pflanzlichen Ernährung verzichten, weil sie wissen, dass Fisch ihnen die Fitness-Bausteine gibt, die sie neben ihrer Gemüsekost benötigen. Schöner Nebeneffekt dieser Art der Ernährung ist, dass man dabei schlank und beweglich bleibt.

Heute sollten wir die vielen Vorteile dieser Küche zu genießen, die zu einem modernen und mobilen Lebensstil passt.